- 更名公告:“中華全國工商業聯合會汽車經銷商商會”正式更名為“全聯汽車經銷商商會”

- 商務部:二手車交易持續活躍 異地交易量占比翻倍

- 國外二手車價格大漲 二手車出口市場火熱

- 江西開展機動車維修行業專項執法行動,重點檢查機動車維修經營備案情況!

- 中國管理科學研究院被撤銷登記,你考過它家的二手車評估師證嗎?

- 全國雞肋證書老大,終于倒了!你手上有這個單位發的報廢汽車拆解工假證嗎?

- 二手車出口企業怎么入局?有哪些難點?面臨哪些挑戰?

- 徐州豐縣 | 開展機動車維修市場聯合執法檢查,規范維修市場

- 惠州發布進一步認真落實機動車維修經營管理規定的通告

- 全聯汽車經銷商商會:2024年上半年汽車市場發展形勢分析會在長沙舉行

- 老百姓大藥房董事長謝子龍:適度放寬鄉鎮藥店開辦準入條件

廣告公司“手撕”比亞迪 “廣告門”背后秘密揭開?

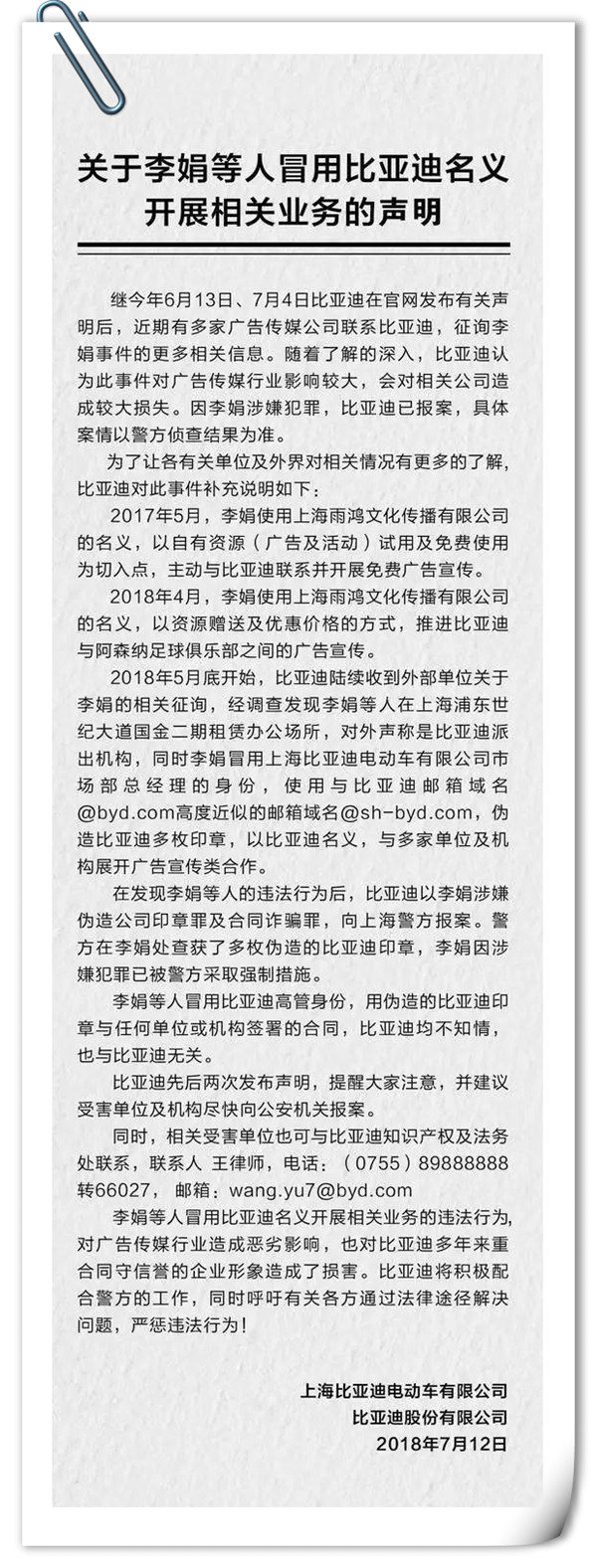

據中華汽車網校了解,7月14日,比亞迪在其官方新浪微博上,發布了《關于李娟等人冒用比亞迪名義開展相關業務的聲明》。稱近期有個叫李娟的人,通過偽造公章的形式,冒充比亞迪的名義與多家廣告傳媒公司進行了合作。比亞迪對此并不知情,并且已經報警。

李娟是何許人呢?從各方面的報道和李娟的自述中可知,李娟使用假冒及偽造的的公司域名郵箱和公章,以比亞迪派出機構的名義和上海比亞迪市場部總經理的身份,與多家單位與機構展開廣告宣傳類合作。不僅如此,在此之前,比亞迪已經發現,李娟曾以“上海雨鴻”的名義接觸公司,承諾以自由資源為公司免費宣傳,并推進比亞迪與阿森納的合作。

在這一聲明中,比亞迪稱對李娟等人的行為不知情,通過偽造印章簽署的相關合同也與比亞迪無關。而在后來競智廣告的微信文章中,作為供應商的競智公司表示,其于2016年開始服務于上海比亞迪電動車有限公司,三年服務涉及費用11個億。這些錢均是由供應商自己墊付。基于上述事實,假如李娟是騙子,則意味著:在李娟的“詐騙”下,供應商自掏腰包為比亞迪做宣傳;而比亞迪未付分毫,在享受了三年免費宣傳后,聲明李娟詐騙。

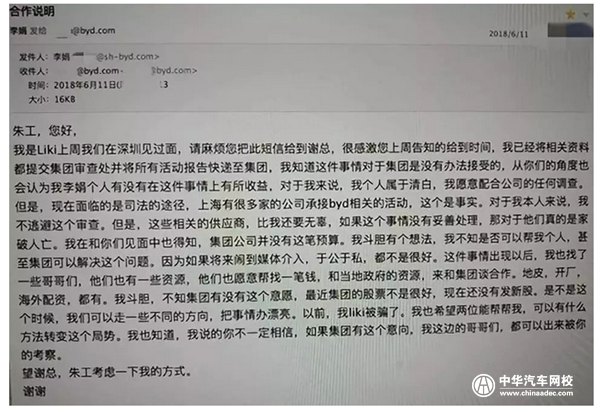

隨著事件發酵、更多撲朔迷離、真假難辨的信息出現。有業界人士分析稱,以李娟寫的郵件來看,無論能力還是膽識其都不足以支撐這么大的騙局。在李娟的自述中,她2009年畢業,在瑞安房地產工作時認識了公司高管陳振宇。2013至2016年,在廣告公司工作時,她認識了現在的上海雨鴻負責人Helen。工作7年,李娟不過是一個普通的公司職員。直到2016年初的一天,與陳振宇的一次會面,徹底改變了她的人生軌跡。

陳振宇講了一個對李娟頗具吸引力的故事。他自稱比亞迪集團隱形股東,將與集團副總裁李柯對集團進行換血,想安排李娟作為上海比亞迪市場負責人,并許諾其“換血捧人上位完成后”為上海團隊升職加薪。而據7月14日的一篇報道(《“雙面”李娟被抓,比亞迪深陷巨額合同詐騙案,引爆廣告圈》),更是將李娟背后的推手陳振宇、宋博牽出,并涉及到遠在美國的比亞迪副總裁李柯。

有業內人士稱陳振宇目前已經失聯,對于此人身份,是否是比亞迪集團的隱形股東,記者聯系比亞迪媒體公關部進行求證,相關人士回應稱“對于此人,他們也不知情,一切等警方的調查結果。”被牽涉進來還有遠在美國的比亞迪副總裁李柯,是否被當成了冤大頭?李娟背后推手真的是陳振宇、宋博,還是另有其人?神秘“內鬼”到底是誰,目前還不得而知。

作為被拖欠結款的其中一家廣告公司——上海競智廣告公司針對比亞迪的不知情,在其公眾號上發表了一篇文章。在16日的最新回應中,比亞迪自稱“也是受害者”。在供應商上海競智發布《人BY臉,天下無D!》一文后,外界有聲音認為,對于長達三年、費用高達11億、并打著比亞迪旗號的廣告合作,比亞迪不可能不知情,由此質疑比亞迪在整個事件中扮演了一個“老賴”的角色:即享受了免費的廣告宣傳后不認賬。

根據數據統計,盡管近兩年來比亞迪扣非后凈利潤連續走低,由2016年的46.13億降低至29.87億,但公司在廣告投放方面公司并未縮減,2015年至2017年,比亞迪“廣告展覽費”分別約為6.1億元、10.46億元、11.75億元。呈逐年增加態勢。由此可見,與公司自身的廣告投放數字相比,“三年11億”的涉案金額談不上巨額。如果是蓄意賴賬,一家國內汽車新貴、上市公司為了賴這“三年11億”而鬧出輿論利空是否明智?

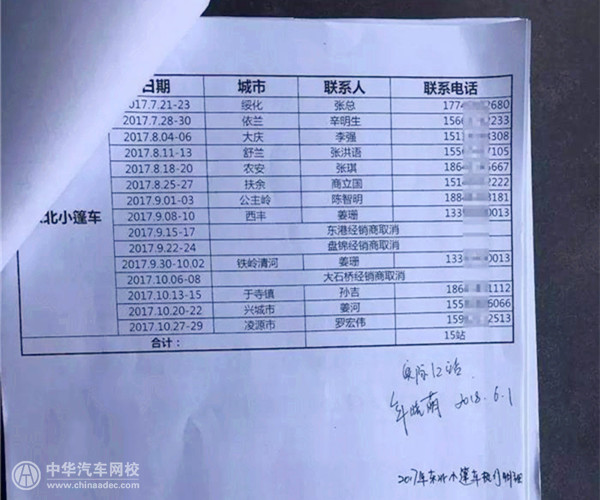

如果不是賴賬,比亞迪是如何做到三年中對這些聲勢浩大的公開宣傳“不知情”的?根據供應商上海競智公司的聲明,相關活動執行期間,競智公司不斷的與當地大區經理,4S店經理溝通對接。這些活動,如果沒有比亞迪總部知情并批準,是如何得以順利進行的?對于這些疑點,比亞迪在今天的公告中仍然未能解釋清楚。

據相關報道稱,從法律層面來看,比亞迪肯定是有十足的勝算把握。一是李娟不是其公司員工,使用的并非@byd.com的企業郵箱后綴,而是“sh-byd.com”這樣的“李鬼”郵箱;二是李娟涉嫌私刻公章。目前站出來“伸冤”的第三方供應商,至今不敢曬出合同,可能也是這個原因——吃了啞巴虧。

30多家廣告公司,11億元欠款,這些被拖欠的廣告公司該如何自救?誰來為他們當初的付出“買單”? 他們是受害者,也是行業內一些不正之風的推動者。當初簽訂合同時,若能走正規流程,作好“背調”,也許今日之悲劇就不會發生。有業內人士分析稱,背后推手以李娟這個“傻白甜”為“棋子”,以低價或免費廣告資源為誘惑,與比亞迪取得合作,再通過二級、三級分包商獲得高額回扣套現。不然怎么會出現金額如此之高、利益相關方如此之多的詐騙事件。

總結:比亞迪廣告門事件,集中曝光了這個行業的一些潛規則, 未來,這個行業將會面臨更多類似的事件出現。現在,指責李娟、比亞迪或者供應商都沒有任何意義,從這個案件中,總結經驗、吸取教訓、學會明辨是非和保護自己,才是整個事件的價值所在。截止7月16日,圍繞比亞迪的這起“詐騙”風波已經發酵4天,更多的謎團有待揭開。

【相關閱讀】

|

|